Questo itinerario, o passeggiata, o racconto, è pronto da molti anni.

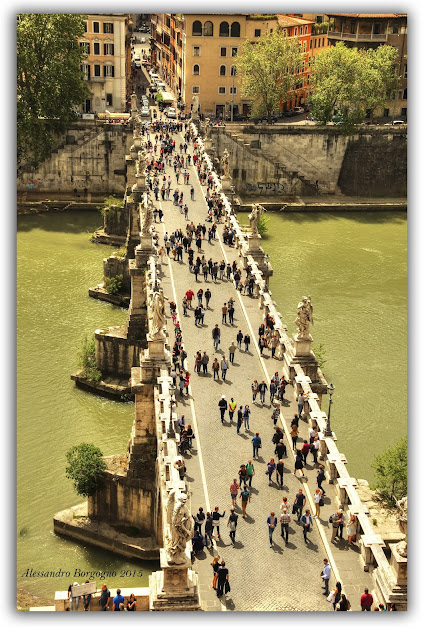

Forse addirittura dall'anno dei miei esami di maturità, quando una tesina sulle piazze, i palazzi e le fontane di Roma mi portò a guardare meglio e con la dovuta attenzione i capolavori barocchi sparsi per le strade della mia città.

Forse addirittura dall'anno dei miei esami di maturità, quando una tesina sulle piazze, i palazzi e le fontane di Roma mi portò a guardare meglio e con la dovuta attenzione i capolavori barocchi sparsi per le strade della mia città.

La Roma degli anni ottanta che faceva capolino dalle parole e dagli schizzi di un ragazzo che ne percorreva le strade e le piazze con un blocco da disegno e un’idea in testa, doveva sembrare gloriosa e degna di essere celebrata.

|

| Il Genio e l'Architetto |

Di acqua sotto i ponti (e per le fontane di Roma) ne è passata parecchia nel frattempo ma il ragazzo percorre ancora su e giù le strade strette, i colli, i vicoli, le torri della sua città, e forse deve sembrargli che non sta invecchiando bene, che è un po’ appannata, come gli schizzi conservati nel suo quaderno da disegno, eppure l’amore che li lega è ancora intatto e conserva tutta la purezza di quegli anni.

Questo libro è dunque prima di tutto una dichiarazione d’amore. Anzi più di una: per Roma e per l’Arte.

Perché il ragazzo con il quaderno da disegno scopre un giorno che le strade possono essere digitali, scopre la bellezza nell’ipertesto e poggia, per un attimo, la matita. E allora davvero la passione resta racchiusa nel pulviscolo di un’aula di un liceo che non esiste più, ammantata dall'incanto del ricordo. Finché un giorno, il ragazzo con il quaderno da disegno, si sveglia uomo al tempo del “non”.

|

| Palazzo Barberini |

Questo tempo, il tempo del non, è segnato da confini sfumati in cui esistono non mamme o non mariti, in cui il non è diventato accezione positiva (non contiene olio di palma), in cui è necessario soprattutto rassegnarsi ai non ruoli. È un nuovo mondo mediceo, un nuovo rinascimento in cui la storia dell’arte la riscrivono gli informatici e l’informatica la riscrivono gli studenti di storia dell’arte, perché gli schizzi sui loro quaderni sono il filo di Arianna che li guida nei nuovi labirinti.

E allora incontriamo, riaffiorate nelle parole di questo libro, la Fontana del Tritone, un busto di una bellezza scultorea, sul quale scorre prepotente e continua l’acqua di Roma, quella che arriva dagli acquedotti e sgorga al centro della città attraverso le mille aperture che mille scultori, e lui più di ogni altro, le hanno modellato attorno; la Fontana delle Api, piccolo gioiello di misura e fantasia, enorme conchiglia aperta all'interno della quale si raccoglie l’acqua, e sul suo bordo sono ad abbeverarsi delle api, simbolo ricorrente della famiglia Barberini; l' Estasi di Santa Teresa, scultura magnificamente complessa che si fonde con la scenografia e con le forme architettoniche delle volte e delle lanterne da dove la luce dorata entra a trafiggere e a sceneggiare in eterno l’irruzione dell’illuminazione divina; Sant’Andrea delle Fratte, che si innalza schiudendosi e richiudendosi come una enorme pianta carnivora che abbia appena ghermito un insetto; Sant’Ivo alla Sapienza, che si attorciglia nel cielo in una spirale destinata a non chiudersi mai; e poi ancora Apollo e Dafne, San Carlo alle Quattro fontane, Sant’Andrea al Quirinale, Palazzo Montecitorio, L'Oratorio dei Filippini, L'Elefante Obeliscoforo, La Basilica di San Giovanni in Laterano, Piazza San Pietro, La Galleria prospettica di Palazzo Spada, San Giovanni Battista dei fiorentini, Santa Maria Maggiore…

|

| Fontana del Tritone |

“Bernini, scrive l’autore, è prima di tutto uno scultore e Borromini è prima di tutto uno scenografo” ed è probabilmente per questo che continuano ad essere i protagonisti immortali di questa Roma Barocca.

I puristi della cultura potrebbero non essere d’accordo ma in fin dei conti direste che la Cappella Sistina era meglio che la dipingesse un pittore e non uno scultore? ;-)

|

| Fontana dei Fiumi - Piazza Navona |

Follow my blog with Bloglovin