Cesare Pietroiusti - artista e attuale presidente di Palaexpo - è invitato a partecipare da uno dei curatori del Louisiana Museum of Modern Art di Copenaghen, Iwona Maria Blazwick, alla mostra Now Here per la sezione Work In Progress.

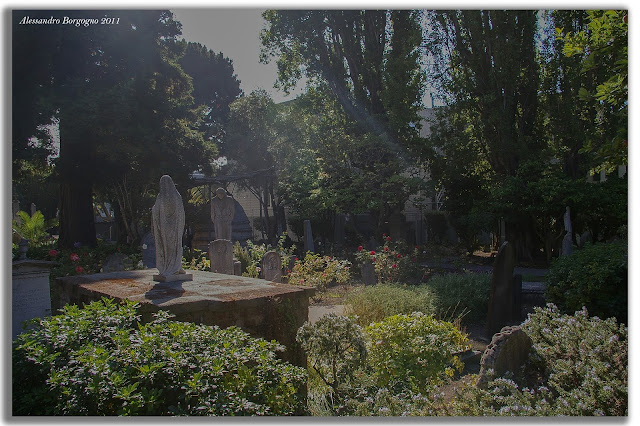

A detta dell’artista il Louisiana Museum of Modern Art di Copenaghen era all'epoca (ma immagino che la sua vocazione sia rimasta tale anche in seguito) un museo perfetto e soprattutto vivibile. Intanto per la posizione: a mezz'ora da Copenaghen, poco distante anche da Malmö, immerso nel verde, con architetture perfettamente integrate nel paesaggio e, come se non bastasse, affacciato sulla costa dell’Øresund, nel Mar del Nord. Un museo destinato ad accogliere visitatori, famiglie, bambini, studenti con la promessa (mantenuta) di rendere memorabile la lunga permanenza.

Un museo vivibile dunque e sulla falsariga di questa idea Pietroiusti propone a Iwona Maria una performance piuttosto inconsueta, a ripensarla oggi direi quasi profetica.

L’arte del resto è sempre un passo avanti, perfino un passo avanti alle distopie.

La proposta, dicevo, consiste nel farsi murare in una sala del museo durante la settimana precedente l’inaugurazione: sette giorni in completo isolamento in una sala svuotata, un guscio con nulla dentro salvo un paio di prese elettriche. Trascorsi i sette giorni, la stanza è riaperta e resa accessibile al pubblico che può muoversi liberamente negli stessi spazi, in mezzo agli oggetti e a tutto quanto prodotto dall'artista e lasciato lì senza alterazione alcuna, diventando in tal modo, quegli stessi oggetti, oggetto dell’installazione.

Entra dunque nella sala vuota del museo portando con se sette gruppi di oggetti e li dispone in altrettanti angoli. Per prepararsi alla permanenza aveva chiesto a sette amici di fare ognuno una lista delle cose che avrebbero portato con se, dovendo sopravvivere per 24 ore in una situazione simile, e poi vi si era rigorosamente attenuto. Il primo giorno usa solo gli oggetti della prima lista, il secondo giorno quelli della seconda lista e così via.

L’attività intorno alla sala murata continua rumorosa e frenetica per l’allestimento della mostra: un andirivieni incessante di operai, artisti, curatori, addetti alle pulizie, alla sorveglianza, alle consegne… La sera tutti se ne vanno, si spengono le luci, la stanza piomba nel silenzio. Così per sette giorni, un giorno dopo l’altro e sette notti, in compagnia di se stesso, dei propri pensieri e degli oggetti di qualcun altro.

Più o meno a metà della reclusione comincia a vagheggiare e s’immagina un artista geloso che entra nella stanza per ammazzarlo, fare in sette pezzi il suo corpo per metterne ognuno in uno dei gruppi di oggetti che aveva disposto all'inizio della clausura. Controlla il terrore evocato dalla sua mente mettendosi in un ottavo angolo, il suo angolo, in cui erano posizionati gli unici oggetti personali che aveva deciso di portare con se: una borsa, un cavalletto, una macchina fotografica, dei rullini. Si mette nel suo angolo e ripete: sono un artista, sto partecipando a una mostra, è una performance.

Allo scadere dei sette giorni, uscito dall'isolamento ha molta fame e per prima cosa mangia con molto gusto nella caffetteria del museo. Ci è voluto un po’invece per ricominciare a parlare con le persone.

Fine della storia.

È il 2020, più o meno un mese fa.

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte dichiara la quarantena per contrastare il contagio dal Covid-19 e un’intera nazione (o larga parte di essa) diventa, suo malgrado, un enorme collettivo in un inedito esperimento sociale.

Più o meno da quel momento mi frulla in testa la storia che ho appena raccontato, quasi fosse il mio ottavo angolo, quello che può dare un senso all'intera faccenda. Che poi un senso non sono sicura di averlo trovato ma alcuni insegnamenti forse si.

Il primo riguarda proprio gli oggetti. Quello che ci impedisce di diventare pazzi in una situazione estrema è banalmente avere un angolo in cui abbiamo riposto gli oggetti che per noi hanno un valore e che riescono a tenerci ancorati a una realtà, che pur essendo quella che non vorremmo vivere è pur sempre meglio dei nostri deliri.

Il secondo riguarda il momento in cui si potrà uscire e il primo impulso sarà quello di soddisfare i nostri bisogni primari, ma allo stato attuale potrebbe non essere possibile anche stando “fuori” e il tentativo potrebbe avere conseguenze inaspettate.

Quando finalmente sarà finita ne usciremo frastornati e dovremo velocemente rieducarci alla relazione mantenendo tuttavia il distanziamento sociale. Il che, è quasi un ossimoro. Guardarci e parlare attraverso lo schermo di un PC o di un telefonino rende oggi sicuro il nostro interagire, rende la relazione inodore, ma cosa ne facciamo di tutto il resto che manca? Una delle cose a cui ho pensato ascoltando il racconto della performance di Pietroiusti è stato esattamente sull'odore: che odore aveva la stanza dopo 7 giorni di vissuto, anche organico?

Il senso vivibile del Louisiana Museum of Modern Art di Copenaghen sta nel toccare le opere sparse in giardino, nel sedersi alla caffetteria o perdersi nei padiglioni rincorrendo i propri pensieri, nel sentire il vento e il profumo proveniente dal mare del Nord.

Credo che il mondo, scriveva Riccardo Falcinelli qualche anno fa, non sia fatto per essere guardato ma per essere usato, cioè per entrarci in relazione, per chiederci cosa ci possiamo fare. Non sono sicura che a distanza di qualche luna e alla luce degli ultimi avvenimenti si possa continuare a dire la stessa cosa con la medesima nitidezza.

Il mondo da mettere in relazione è oggi più di uno e forse bisogna semplicemente trovare modi inediti di metterli tutti in relazione con noi e tra di loro, ma se c’è qualcosa che racconta a me questa storia e che mi sprona a contornarmi di potos, riordinare i cassetti, alzarmi all'alba per andare chissà dove e poi stare qui, è nelle stesse parole dell’artista: l’operazione artistica può rappresentare un territorio di libertà e questa consapevolezza di libertà consente alle pluralità di pensare che il cambiamento è possibile.

Consente di pensare che il cambiamento è possibile e lo è perché qualcuno, un giorno, ha scelto liberamente di percorrere il mondo racchiuso in una stanza.

Approfondimenti

Guardare

Pensare Progettare. Neuroscienze per il Design, Riccardo Falcinelli